隕石(小惑星)衝突が絶滅の原因、噴火との関連は? + その衝突コースが大惨事をもたらした?

恐竜の繁栄の舞台となった中生代は白亜紀の最後に訪れた大量絶滅で幕を閉じます。この大量絶滅の中、鳥類を除いた恐竜は地球上から姿を消しました。原因となったのは6600万年前の巨大隕石の落下であったという考えは現在では広く受け入れられています。

この時期にはインドのデカン高原を形成することになった大規模な噴火もおこっています。大規模噴火は地球の環境を大きく変えてしまう要因のひとつです(話題38)。事実、ビッグファイブ(話題38)と呼ばれる地球の歴史上の5大大量絶滅のうち、古いほうから第3番目と第4番目の出来事は噴火が引き起こしたものだという見解が定着しています。この中生代最後に起こった第5番目のビッグファイブである大量絶滅にも噴火が重要な役割を果たしたという考えも出されました。

最近のいくつもの研究からは、この時期の噴火によると思われる環境の変動は確認できたものの、大量絶滅はやはり隕石の落下によるものであるという証拠があがってきました。ただし、この隕石の地球への衝突コースはたまたま特大の惨事を招く運の悪いものであったのではないかという説も出てきました。この隕石がもう少し違うコースで衝突していたら、恐竜(非鳥類恐竜)の絶滅は起こらなかったという可能性も出てきたのです。

今回はこれらの点についての研究結果も含めた白亜紀最後の地球環境の激変についての話題です。

巨大隕石の衝突が引き起こした大惨事

大量絶滅がおこった中生代の白亜紀(Cretaceous)と新生代の古第三紀(Paleogene)の境界(K-Pg境界、Cretaceous-Paleogene (K-Pg) boundary)より新しい地層からは恐竜の化石が見つからないだけでなく、小さなプランクトンも含む他の動植物もこの時に大きな影響を受けたことはよく知られていました(文献1~6)。1980年にこの境界の地層にはイリジウムなどの地球外天体が持ち込んだと思われる白金族の金属の量が多いことが報告され(文献5、6)、それまでに提唱されていた巨大隕石の地球への衝突説ががぜん注目をあびるようになりました。衝撃でできる特殊な構造をもつ石英のほか、やはり衝突の衝撃で生成されると思われる天然のガラス(テクタイト)も見つかります。

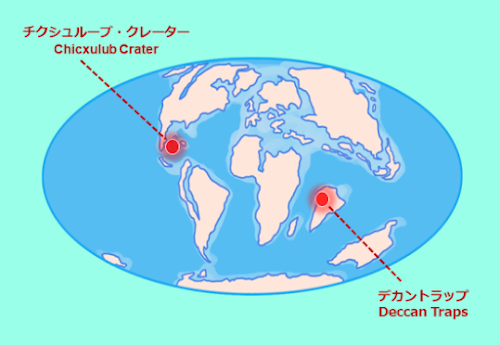

1991年になると、ユカタン半島北部とその沖を含む領域にある直径180~200 kmという巨大なチクシュルーブ・クレーター(Chicxulub crater)が間違いのない衝突跡と考えられるようになりました(文献7~10)。世界各地にあるK-Pg境界地層中にみられる衝突場所からの噴出や津波による堆積物の内容と量もこのクレーターからの距離との深い関係を示します。隕石の直径はおよそ10 km、質量は1兆トンを超え、これが秒速10km程度で地球に衝突したと推測されました(文献11)。

クレーターは月や火星でよくみられるように、非常に巨大なものになると外縁のリングの内側にピークリング(peak ring)と呼ばれる、衝突地点を中心とした不規則な環状構造ができます。チクシュルーブ・クレーターはこの構造をもっています。2016年に日本も参加している国際深海科学掘削計画(International Ocean Discovery Program(IODP))の一環としておこなわれたチュルブ・クレーターの掘削結果の報告が発表されました(文献12)。ピークリングの一部にあたる地点の海上へ掘削船を派遣、海底から深さ1.3 kmまでのサンプルを回収しました。そのサンプルの分析とシミュレーションの結果をあわせると、おそらく数百億気圧という途方もない衝撃を受けたことにより、深部の地殻にあった花崗岩が一気に粉砕されて地上、そして空中に持ち上がり、次いでこれが落下してピークリングを形成したことがわかりました。衝突1分後には深いところで表面から20~30 kmまでの地殻部分がえぐられたようです。続いてこの深い穴は直ちに崩壊し、底の浅い現在のクレーターの形へと移行します。地球の直径1万2700 kmと比べると、衝突した隕石が10 km程度の直径というのはずいぶん小さいようですが、大気は地球表面を薄く覆っているだけです。地球上の生物への環境変化の影響は大きなものになりえます。

大地震(マグネチュード11以上)と津波、衝撃波、直後の熱エネルギーの拡散、一度大気圏外にも飛び出した噴出物の落下と拡散、エアロゾルの浮遊、噴出したガス(二酸化硫黄(亜硫酸ガス)、二酸化炭素)の停滞など、時間を追って次々と地球規模の変動が到来します(文献8、11、13~17)。影響の大きさは隕石の衝突地点の地下の組成や衝突の角度などにもよります。衝突直後には、火球の拡散、植物の着火による大規模な火災がおこりました。その火災は最初のころに考えられたような地球全体におよぶようなものではなかったようですが、衝突時に生み出された熱エネルギーの生物圏への大きな影響は明らかです(文献8、18~20)。大気中にエアロゾルとして浮遊する硫酸塩は酸性雨の原因となると同時に噴出物の塵(ちり)や煤(すす)とともに太陽エネルギーの地表への到達を阻害し、光合成という生態系ピラミッドの根幹の活動に影響をおよぼします。煤は植物の燃焼によって生じたものだけではなく、隕石衝突地域の岩石中の炭化水素が気化したものが多量に含まれており、数か月という短期間であっても急激な地球全体の寒冷化を引きおこしたと考えられます(文献21)。海中に棲息する古細菌(アーケア)と呼ばれる高温環境を好む微生物の細胞膜の成分を分析して増殖時の温度を推定する方法がこのような短い期間の変動をとらえるために使うことができます(文献22)。期間の短い急激な変化が原因と思われる大量絶滅は地球の歴史の中でも特異的であり(文献8、15)、隕石の衝突という突然の出来事がかかわっていたことがわかります。

しかし、K-Pg境界の大量絶滅の原因となる環境のさまざまな変化を考えるにあたっては、隕石衝突だけでなく、この時期に活発化していた大規模噴火を無視するわけにはいきません。

隕石衝突+大規模噴火、その影響は?

地球の歴史上、生物の大量絶滅を招きうる気候変動の原因となる大規模噴火がたびたびおこりました(文献23、24)(ペルム紀終期、三畳紀終期の噴火による地球環境の変動と大量絶滅については話題38をご覧ください)。こうした噴火活動は地球深くから大量のマグマが長い期間にわたり地表に吹き出すもので、広範な洪水玄武岩の層が地表に形成されます。このタイプの噴火は隕石衝突によるチクシュルーブ・クレーター形成の時期にもおこっています。この時にできた洪水玄武岩層が今回の話題の冒頭で触れたデカン高原を形成したデカントラップ(Deccan Traps)です。ペルム紀、三畳紀それぞれの末期の大規模噴火よりも格段に新しくできたデカントラップは、現在最も広大な洪水玄武岩層として残っています。

噴火活動の程度がどのように移り変わっていたのかについての詳細は、最近の研究でも調査方法により異なるところがあります(文献25、26)。しかし、今から約6640万年前から約6570万年前にかけてのおよそ70万年の間に断続的におこり、6600万年前の隕石衝突の前と後の両方に活動のピークがあったことは確かです。隕石衝突前に始まった前半の活動は衝突時もまだ続いていた可能性があります。

この時期の環境変化にかんするシミュレーションをもとに、隕石衝突と噴火の環境への影響がさかんに調べられています(文献8、17、27~31)。研究には未来の気候変動の予測に用いられている、地球全体を対象とした大気循環モデル(General Circulation Model)も活躍しました(文献31)。

隕石衝突前の前半の噴火活動はこの時期に進んだ温暖化と続く寒冷化に関連があると考えられるものの、それ自体は大量絶滅に結びつくものではなく、またその後の隕石衝突結果に大きな影響を与えるような下地をつくっていた明らかな様子もありません。しかも、隕石衝突後の後半の噴火活動にいたっては、温暖化ガスの二酸化炭素を増加させることによって、隕石衝突がもたらした寒冷化を和らげ、生態系の回復を助けたかもしれないという可能性も出されています(文献31)。K-Pg境界の大量絶滅はチクシュルーブ・クレーターをつくった隕石の衝突が原因であり、これに比べると噴火は当時の環境に少なからず影響を与えたものの、絶滅への直接の寄与は大きくなかったと今のところは結論づけられるようです。

恐竜にとって運の悪い衝突コースだった?

K-Pg境界以外にも、巨大隕石衝突によって生態系が激しく乱されたことを示す報告はあります(文献32;2億1500万年前、隕石の推定直径3〜8 km程度)。しかし、K-Pg境界でおこったほどの絶滅レベルにいたる隕石による出来事と認めることができる例は、多細胞生物が多彩な適応放散の進化を見せ始めたころから現在までの4~5億年内の範囲では他に知られてはいません。直径10 km程度の隕石衝突によるこの大惨事はそれほどまれな出来事であったのでしょうか。

衝突跡のクレーターは古いものほど同定が難しくなります。また、衝突地点の多くは海洋になるはずですが、海底の盆地(海盆)では拡大・縮小の繰り返し運動がおこるために海底のクレーターの長期保存が望めません。実際、チクシュルーブ・クレータークラスの巨大クレーターの数はごくほんのわずかしか見つかっていません(文献33)。このクラスの隕石衝突の頻度は1~1.5億年に1回程度という予想があります。

一般に隕石や彗星による天体衝突による影響を詳細に理解しようとすると、単に衝突した天体の大きさだけでなく、天体の種類と衝突速度、地球上の衝突場所、衝突の角度などを考慮しなければなりません。

岩石中の炭化水素と硫酸塩の量は地域によって異なります。これらの物質が衝突により寒冷化の原因である煤となることに注目したのが2017年の報告です(文献34)。チクシュルーブ・クレーターをつくった隕石が大量絶滅につながる気温の変化(8~10度)を引きおこすような量の炭化水素を含む地域に衝突する確率は約13パーセントであったという計算結果です。このサイズの隕石であれば、大量絶滅にいたる確率は一般にはそれほど高くないことを提唱しています。白亜紀末のこの隕石はたまたま炭化水素含量の多い地域に衝突してしまったことになります。そうであれば、非鳥類恐竜にとって、衝突場所がここであったことはまことに運が悪かったといえます。他の場所に衝突していれば、彼らの歴史はここで終わらなかったかもしれないのです。

2020年になると、今度は衝突の角度に注目した報告が出ました(文献35)。以前より衝突角度は浅くはなかったことが知られていましたが、クレーターの構造の詳細とシミュレーションの結果をあわせ、隕石は北東方向から地表に対して45~60度という角度で突っ込んだと考察しています。30度のような浅い角度の場合と比べると硫酸塩エアロゾルや二酸化炭素という大気への放出物量が多くなります(文献36)。特に二酸化炭素は最も放出量が多くなる角度の範囲です。ただし、先に述べたように寒冷化がおこった場合には二酸化炭素はこれを抑制する方向にはたらきます。複合的な機構がからむ環境変動への評価は難しいところがあります。

大量絶滅前に恐竜はすでに衰退の道をたどっていたのか?

こうして白亜紀最後の地球規模の大量絶滅が6600万年前におこったのは確かなのですが、その大異変の前にすでに恐竜は繁栄の絶頂期を過ぎて凋落の兆しがあったという説があります(文献37、38)。発見される恐竜の化石の数と種類が白亜紀末期に向けて少なくなる傾向があったからです。衰退が進んでいた恐竜は、白亜紀終期の環境激変によるダメージを受けたためについに絶滅に追いやられたのだという考えにつながります。

生物がうまく化石として残る過程にはその時、その場所の状況の違いによる偏りが大きくかかわるので、結論を得るための補正は簡単ではありません。分類グループの中にどれくらいの種類がいたのか、あるいは形態の違いの範囲がどれくらいあったのか、繁栄の程度をみるための解析がおこなわれました。恐竜のグループごとによる違いも出る中、全般的な衰退の傾向について、これを支持する結果と支持しない結果の両方が報告されてきました(文献38~42)。

こうした研究の対象となった場所は比較的豊富な数の化石標本が得られている北アメリカです。北アメリカ大陸では、白亜紀終盤のカンパニアン(Campanian)の時代とこれにつづく最後の時代であるマーストリヒチアン(Maastrichtian)(8300万年前~6600年前)にかけて、大陸中央に南側から入り込んでいた海が次第に縮小していきます。そこで、2019年発表の論文(文献43)は気候や地形の変化の中に、この海の存在とその縮小という大変重要と思われる要因を考慮に入れ、その検討結果を報告しています。河川が流れ込む海周辺の地域は化石化に好都合な場所です。トリケラトプス、ハドロサウルス、ティラノサウスのそれぞれの属するグループの恐竜の棲息に適すると推測されるエリアの推移に加えて、化石化の容易さもデータの変動の要因に入れてみたところ、白亜紀末期に向けての恐竜化石の数や多様性のはっきりした減少傾向を認めることはできませんでした。この結果からは、どうやら恐竜は白亜紀の後半も繁栄を続けており、それにもかかわらずその末期に訪れた環境異変を彼らは乗り越えられなかったということです。 (追記参照)

K-Pg境界で大打撃を受けたのは恐竜だけでなかった

鳥類を除く恐竜(非鳥類恐竜)は大量絶滅期を生き延びることはできませんでした。しかし、化石標本の記録が少ない中、実は鳥類も非常に大きな打撃を受けていたことがわかっています(文献44、45)。白亜紀末までにすでに地球のさまざまな地域に棲息範囲を広げていた鳥類ですが、この大量絶滅期の間に現生鳥類につながるほんの一部を除いてほとんどは姿を消していました。しかもその一部というのは樹木で生活していたのではなく地上走行性の種類であったらしいというのです(文献45)。おそらく隕石衝突により、火災、酸性雨、地上での太陽光の減少による光合成の阻害で森林が消失したことと関連があるようです。鳥類がふたたび空に舞い上がる姿がみられるようになるには森林の復活まで待つことになりました。

深刻な打撃を受けたのは鳥類だけではありません。爬虫類のトカゲやヘビも、そして哺乳類も多くの種類が消滅したことがわかってきました(文献46、47)。それでも哺乳類は新生代に入ると急速な大型化をともないながら、非鳥類恐竜という競争相手がいなくなった生態系中のいろんな地位を占める大きな躍進をとげます。白亜紀の間は細々とした夜行性の生活をおくっていた小さな哺乳類は、この習性が幸いして隕石衝突後の厳しい状況でも食べ物を得て一部が生き延びることができたのではと考えられています。

K-Pg境界での大量絶滅期のうちに姿を消した動物は非鳥類恐竜以外にも翼竜や海洋性の大型爬虫類、そしてアンモナイトのような無脊椎動物にまでいたります。生物の相互作用という観点からは、その間の植生、プランクトンの量の変化などとの関係も重要です。急激な環境変化が特に激しかったと思われるこの時期の大量絶滅。絶滅を免れるかどうか、さまざまな要因がからむ出来事が目まぐるしく連続したことでしょう。

追記:2021年12月

その後に白亜紀最後の大量絶滅時期以前の恐竜衰退説についての報告二つが、あまり間をあけることなく出ました。どちらもデータとする標本の採掘場所を北アメリカに限ったものではありません。

2021年6月の報告(文献48)は多様性の変動についてのさまざまな要因を考慮するだけでなく、まれにしか発見されていない標本も対象に入れるなどの推定方法を考案した研究グループによるもので、こちらは白亜紀が終わるよりも1000万年ほど前からの恐竜全般の衰退説を支持しています。衰退は地球全体の寒冷化、植物食恐竜の多様性低下から始まったのではないかと考えています。

これに少しさかのぼる2020年8月の報告(文献49)は、衰退説を支持する2016年発表の研究(文献42)と基本同じ方法を使用しながらも、その後の新しいデータを取り込み、推定作業の中での判定基準を再考しようとしたもので、こちらは大量絶滅までの間での種形成の衰退は認められないという結論です。しかし、この論文については、文献42の著者から自分たちの論文を正しく理解していないこと(データの扱い、中でもモデルの選択方法における誤った解釈について)を指摘した強い反論(文献50)が出ました。恐竜全体の把握に真に有効と考えられる、その後の新たなデータを追加した結果も、大量絶滅以前からの種形成の低下(一部のグループを除いて)は明らかであると付け加えています。

これらの論文中で述べられているように、まだまだ標本例が少ないだけでなく、大陸移動、気候変動などにからんで考えられる要因をどのように推定に含めるかが問題で、これからもこの議論は続きそうです。

一方で多くの生物種が急速に姿を消しつつあり、第6番目の大量絶滅へと進みつつある現代の地球(文献51、 話題38)、こちらの原因は明白です(文献52、いろいろな問題のうち、気候変動の報告についてはIPCC 第6次評価報告書第1作業部会報告書2021年概要 (同報告を含むIPCCサイト))。

文献53 (Figure 2): 気候変動の後戻りできない状況へ進もうとしている2018年の警告

文献54 (Figure 9): これまでの予想は甘いことを示唆する2021年の国連の報告

しかし話題38でも触れましたが、地球全般の気候変動は人類の活動による様々な影響の一面です。気候変動があらわになるはるか以前より、人類の生活圏の拡大にともなう生態系の変化のために多くの生物種の絶滅が急速に進行してきました。

文献54 (Figure 9): これまでの予想は甘いことを示唆する2021年の国連の報告

しかし話題38でも触れましたが、地球全般の気候変動は人類の活動による様々な影響の一面です。気候変動があらわになるはるか以前より、人類の生活圏の拡大にともなう生態系の変化のために多くの生物種の絶滅が急速に進行してきました。

文献

1: Raup, D. M. and J. J. Sepkoski, Jr. (1982). Science, Vol. 215, 1501.

2: Jablonski, D. (1994). Philosoph. Trans. Roy. Soc. B. Vol. 344, 1307.

3: Saito, T. et al. (1986). Nature, Vol. 323, 243.

4: Brusatte, S. L. et al. (2015). Biol. Rev. Vol.90, 628.

5: Alvarez, L. W. et al. (1980). Science, Vol. 208, 1095.

6: Smit, J. and J. Hertogen (1980). Nature, Vol. 285, 198.

7: Hildebrand, A. R. et al. (1991). Geology, Vol. 19, 867.

8: Schulte, P. et al. (2010). Science, Vol. 327, 1214.

9: Morgan, J. et al. (1997). Nature, Vol. 390, 472.

10: Alvarez, W. et al., (1995). Science, Vol. 269, 930.

11: Melosh, H. J. et al., (1990). Nature, Vol. 343, 251.

12: Morgan, J. V. et al. (2016). Science, Vol. 354, 878.

13: Kring, D. A. and Durda, D. D.(2002). J. Geophys. Res., Vol. 255, 4.

14: Kring, D. A. (2007). Palaeog. Palaeoc. Palaeoec., Vol. 255, 4.

15: Vellekoop, J. et al. (2014). Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol. 111, 7537.

16: Vellekoop, J. et al. (2016). Geology, Vol. 44, 619.

17: Hull, P. M. et al. (2020). Science, Vol. 367, 266.

18: Belcher, C. M. et al. (2009). Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol. 106, 4112.

19: Morgan, J. et al. (2013). J. Geophys. Res: Biosci., Vol. 118, 1508.

20: Tabor, C. R. et al. (2020). Geophys. Res. Lett., Vol. 47, e60121.

21: Kaiho, K. et al. (2016). Sci. Rep., Vol. 6, 28427.

22: Schouten, S. et al. (2002). Earth. Planet. Sci. Lett., Vol. 204, 265.

23: Courtillot, V. E. and Renne, P. R. (2003). C. R. Geosci., Vol. 335, 113.

24: Self, S. et al. (2006). Earth Planet. Sci. Lett., Vol. 248, 518.

25: Schoene, B. et al. (2019). Science, Vol. 363, 862

26: Sprain, C. J. et al.(2019). Science, Vol. 363, 866.

27: Renne, P. R. et al. (2015). Science, Vol. 350, 76.

28: Petersen, S. V. et al. (2016). Nat. Commun., Vol. 7, 12079.

29: Henehan, M. J. et al. (2016). Phil. Trans. R. Soc. B, Vol. 371, 20150510.

30: Woelders, L. et al. (2017). Paleoceanography, Vol. 32, 466.

31: Chiarenza, A. A. et al. (2020). Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol. 117, 17084.

32: Onoue, T. et al. (2016). Sci. Rep., Vol. 6, 29609.

33: Schmieder, M. and D. A. Kring (2020). Astrobiol., Vol. 20, 91.

34: Kaiho, K. and N. Oshima (2017). Sci. Rep., Vol. 7, 14855.

35: Collins, G. S. et al. (2020). Nat. Commun., Vol. 11, 1480.

36: Artemieva, N. et al. (2017). Geophys. Res. Lett., Vol. 44, 10180.

37: Sloan, R. E. (1986). Science, Vol. 232, 629.

38: Brusatte S.L., et al. (2015). Biol. Rev. Camb. Philos. Soc., Vol. 90, 628.

39: Mitchell, J. S. et al. (2012), Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol. 109, 18857.

40: Upchurch, P. et al. (2011). Geol. Soc. Lond. Spec. Pub. 358.

41: Brusatte, S. L. et al. (2012). Nat. Commun., Vol. 3, No. n/a, 804, 01.05.2012.

42: Sakamoto, M. et al. (2016). Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol. 113, 5036.

43:Chiarenza, A. A. et al. (2019). Nat. Commun., Vol. 10, 1091.

44: Longrich, N. R. et al. (2011). Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol. 108, 15253.

45: Field, D. J. et al. (2018). Curr. Biol., Vol. 28, 1825.

46: Longrich, N. R. et al. (2012). Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol. 109, 21396.

47: Longrich, N. R. et al. (2012). J. Evol. Biol., Vol. 29, 1495.

以下、追記部分の文献

48: Condamine, F. L. et al. (2021). Nat. Commun. Vol.12, 3833.

49: Bondor, J. A. et al. (2020). R. Soc. Open Sci. Vol.7, 201195.

50: Sakamoto, M. et al. (2021). R. Soc. Open Sci. Vol.8, 202143.

51: Ceballos, G. et al. (2017), Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., Vol. 114, E6089.

52: Steffen, W. et al. (2015). Anthrop Rev., Vol. 2, 1.

53: Steffen, W. et al. (2018). Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol. 115, 8252.

54: Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement, Third session, Glasgow, 31 October to 12 November 2021:

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_08a03_adv.pdf

54: Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement, Third session, Glasgow, 31 October to 12 November 2021:

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_08a03_adv.pdf

Copyright © Ittoriki __All rights reserved.